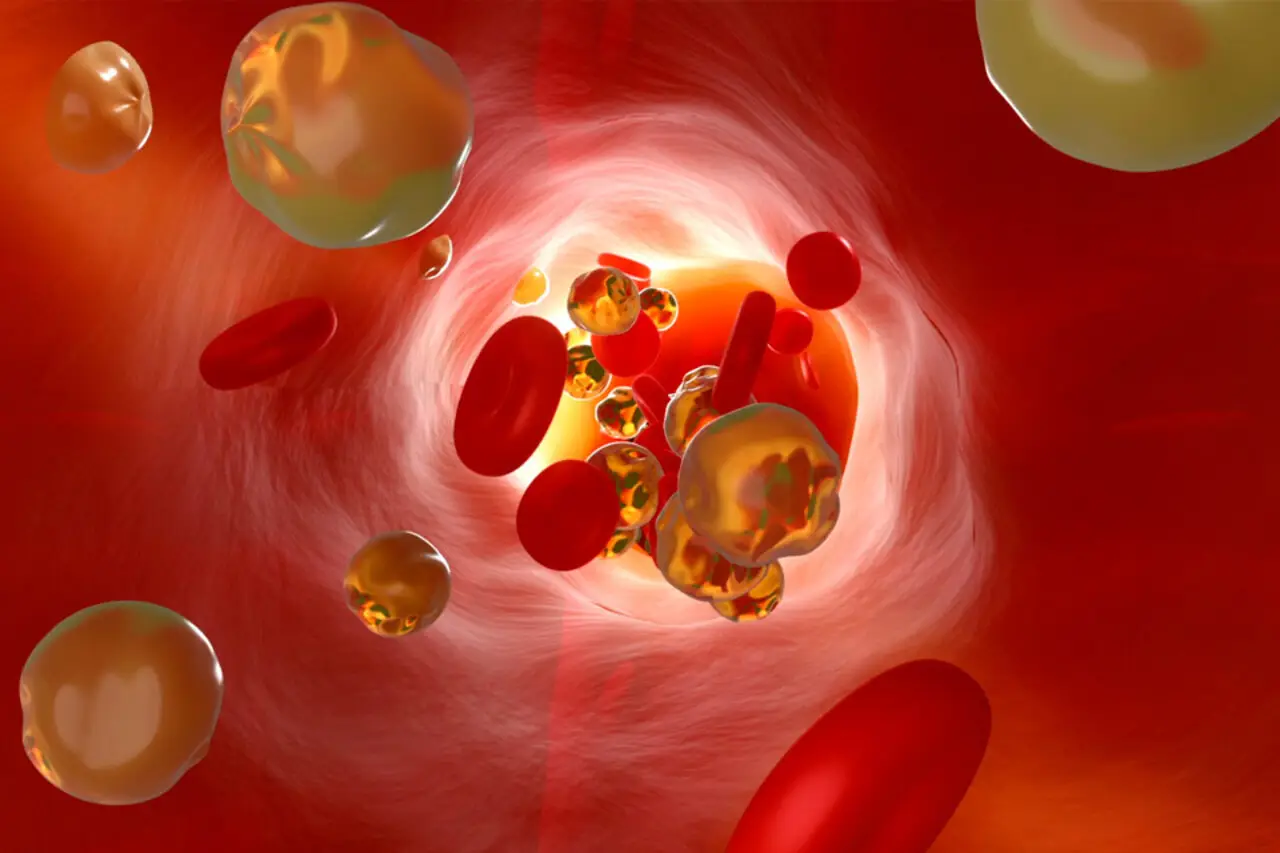

La leucemia è una malattia oncoematologica caratterizzata dalla proliferazione incontrollata di cellule immature, dette blasti, derivanti da alterazioni genetiche a livello delle cellule staminali ematopoietiche. Queste cellule, che si trovano principalmente nel midollo osseo, sono normalmente deputate alla produzione delle diverse componenti cellulari del sangue: globuli bianchi, globuli rossi e piastrine. Quando una cellula precursore subisce un danno genetico, perde la capacità di maturare correttamente e comincia a moltiplicarsi in modo abnorme, accumulandosi nel sangue periferico e nel midollo stesso. Ciò determina una progressiva “occupazione” degli spazi emopoietici, compromettendo la produzione delle cellule del sangue normali e generando un quadro di insufficienza midollare che si manifesta con sintomi caratteristici come anemia, infezioni e sanguinamenti.

Le principali forme di leucemia: suddivisione e meccanismi biologici

Il termine “leucemia” comprende diversi tipi di neoplasie ematologiche, riconducibili a due parametri fondamentali: la linea cellulare coinvolta (linfoide o mieloide) e la velocità di progressione della malattia (acuta o cronica). Si riconoscono pertanto quattro principali categorie:

- Leucemia linfoblastica acuta (LLA): insorge quando la proliferazione interessa i precursori linfoidi. È più frequente nei bambini ma può colpire anche gli adulti.

- Leucemia mieloide acuta (LMA): deriva da precursori mieloidi (cellule deputate alla formazione di granulociti, monociti, globuli rossi e piastrine). Più comune negli adulti, soprattutto tra i 60 e gli 80 anni.

- Leucemia linfatica cronica (LLC): coinvolge i linfociti maturi, progredisce più lentamente e spesso è asintomatica per lungo tempo.

- Leucemia mieloide cronica (LMC): caratterizzata dall’espansione dei precursori mieloidi, in genere associata a una specifica anomalia cromosomica (cromosoma Philadelphia).

Le forme acute si manifestano improvvisamente e richiedono intervento tempestivo, poiché i blasti crescono e si moltiplicano rapidamente, sottraendo spazio e nutrimento ai normali elementi figurati del sangue. Le forme croniche hanno una progressione più lenta e spesso vengono diagnosticate casualmente grazie a esami di routine. In entrambi i casi, si tratta di patologie potenzialmente gravi, ma l’approccio terapeutico e la prognosi cambiano sensibilmente in base alla tipologia.

Cause, fattori di rischio e sintomi

Ad oggi, le cause precise della leucemia non sono sempre chiare. Tuttavia, la ricerca internazionale ha individuato vari fattori di rischio, tra cui:

- Alterazioni genetiche e sindromi ereditarie: la presenza di anomalie cromosomiche specifiche può aumentare la suscettibilità a sviluppare leucemia.

- Esposizione a radiazioni ionizzanti: soggetti esposti ad alte dosi di radiazioni presentano un rischio elevato.

- Agenti chimici: il contatto prolungato con benzene e sostanze tossiche utilizzate nell’industria è considerato un fattore di rischio concreto.

- Trattamenti chemioterapici o immunosoppressori: alcune terapie antitumorali aumentano la probabilità di sviluppare una seconda neoplasia ematologica.

I sintomi della leucemia sono spesso aspecifici e possono essere confusi con altre patologie. I principali segnali di allarme comprendono stanchezza, pallore cutaneo (causato dall’anemia), ematomi o sanguinamenti inspiegabili (dovuti alla carenza di piastrine), aumento della suscettibilità alle infezioni (per il deficit funzionale dei globuli bianchi), febbre persistente e dolore osseo diffuso. In alcuni casi, si può osservare un incremento di volume dei linfonodi, della milza o del fegato.

Diagnosi: strumenti e iter clinico

La diagnosi di leucemia si basa su indagini laboratoristiche e strumentali accurate. Il primo passo consiste nell’esecuzione di un esame emocromocitometrico (emocromo), che può evidenziare alterazioni dei diversi tipi di cellule ematiche (riduzione dei globuli rossi e delle piastrine, aumento o diminuzione dei globuli bianchi, presenza di blasti nel sangue periferico). La conferma diagnostica richiede solitamente l’esame del midollo osseo (aspirato e/o biopsia), necessario per valutare la percentuale di blasti e individuare eventuali anomalie cromosomiche tramite analisi citogenetiche e molecolari. Altri esami utili possono comprendere:

- Analisi immunofenotipica delle cellule leucemiche

- Risonanza magnetica o TAC per valutare l’estensione

- Radiografie e indagini ecografiche di supporto

Una corretta classificazione del sottotipo di leucemia è essenziale per impostare la terapia più adeguata e per stabilire la prognosi.

Terapie e prospettive innovative

Le terapie per la leucemia differiscono in base al tipo, allo stadio di malattia, all’età e alle condizioni cliniche complessive del paziente. I principali approcci includono:

- Chemioterapia: impiego di farmaci antitumorali per distruggere le cellule leucemiche. È il trattamento standard per molte forme acute.

- Terapia mirata: utilizzo di farmaci come gli inibitori delle tirosin-chinasi (nella LMC) che colpiscono specifici bersagli molecolari presenti solo nelle cellule tumorali.

- Immunoterapia: sfrutta il sistema immunitario del paziente o di un donatore per riconoscere e distruggere le cellule leucemiche, come le terapie CAR-T.

- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche: ripristina la funzione del midollo osseo sostituendo le cellule danneggiate con quelle sane provenienti da un donatore compatibile. Viene proposto soprattutto ai pazienti giovani con leucemie acute resistenti ai trattamenti convenzionali.

Grazie al progresso nella ricerca scientifica, negli ultimi anni sono stati introdotti nuovi farmaci più selettivi e meno tossici. Ciò ha migliorato notevolmente la percentuale di remissione e ha ampliato le possibilità di sopravvivenza a lungo termine, specialmente per le forme croniche e per alcuni sottotipi acuti. Tuttavia, la leucemia resta una patologia complessa, con possibili recidive e complicanze infettive anche dopo anni dalla diagnosi.

La prevenzione primaria non è attualmente possibile in modo specifico, ma evitare l’esposizione a fattori di rischio noti e sottoporsi regolarmente a controlli può favorire una diagnosi precoce, fondamentale per aumentare l’efficacia delle terapie disponibili.

Per approfondire ulteriormente i diversi aspetti di questa patologia, consulta le voci dedicate su leucemia e cellula staminale ematopoietica di Wikipedia, che offrono dettagli completi e aggiornati sui meccanismi biologici della malattia, sulle ultime frontiere terapeutiche e sul panorama della ricerca internazionale.