La putrefazione rappresenta uno dei principali processi di trasformazione della materia organica dopo la morte di un organismo. Questo fenomeno, guidato da specifici batteri anaerobici, riveste un ruolo centrale non solo nella chiusura del ciclo vitale degli esseri viventi, ma anche nella rigenerazione di elementi essenziali per il funzionamento degli ecosistemi. Capire in dettaglio da cosa è causato questo processo e in che modo influisce sull’ambiente è fondamentale per comprendere la dinamica della vita sulla Terra.

Le cause biochimiche e microbiologiche del processo

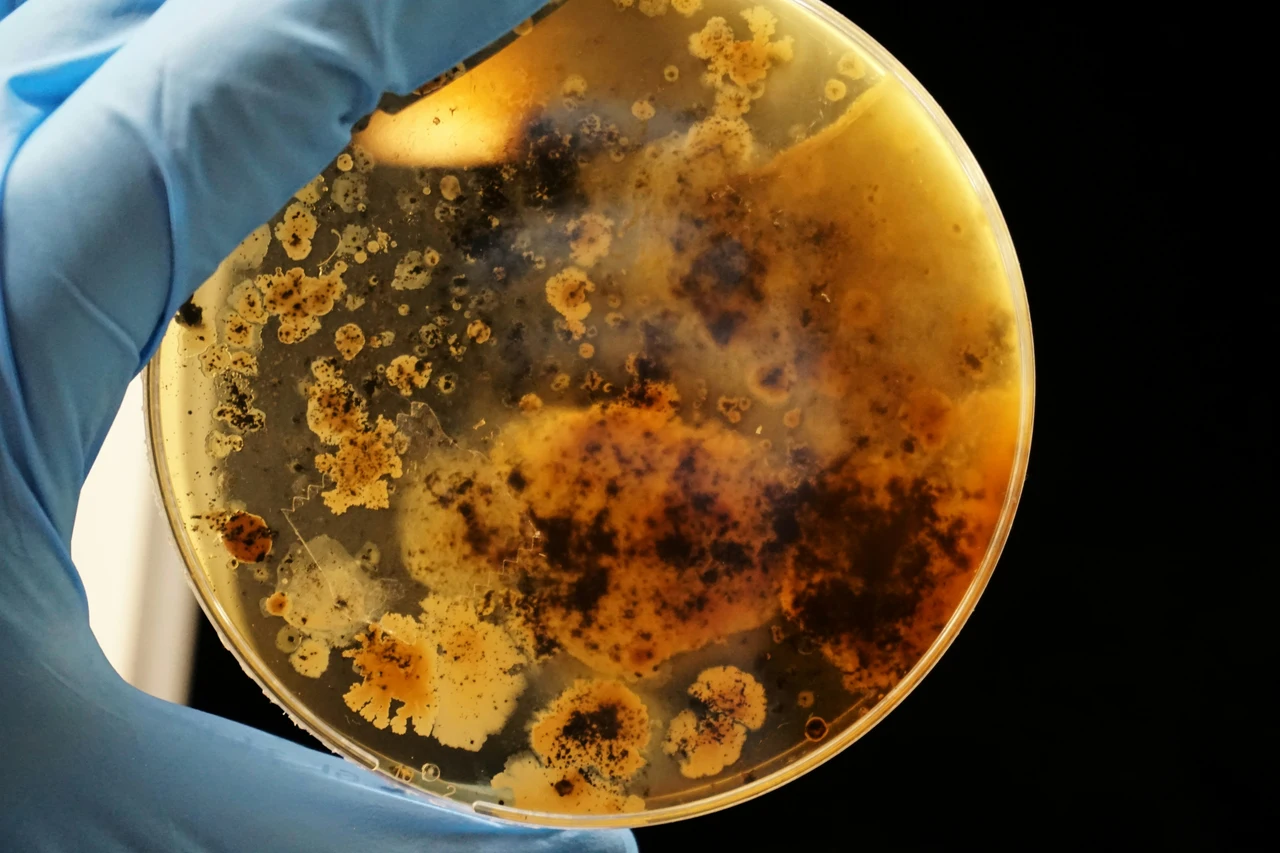

La putrefazione consiste nella decomposizione progressiva delle proteine presenti nei tessuti ad opera soprattutto di microrganismi anaerobici, in un ambiente privo o povero di ossigeno. Il termine viene spesso equiparato a quello di decomposizione, anche se la putrefazione è una delle sue fasi più avanzate e specifiche .

Appena cessano le attività vitali di un organismo, il microambiente interno assume condizioni favorevoli allo sviluppo di batteri che già abitavano l’intestino in qualità di commensali. Tra i principali protagonisti figurano vari ceppi di clostridium come il clostridium perfringens, l’escherichia coli e altri batteri ambientali come alcune proteobatteri . Sono questi agenti a mettere in atto un insieme di reazioni dette fermentazione proteolitica, in grado di demolire le complesse molecole proteiche in sostanze più semplici e molto spesso maleodoranti.

I prodotti di questa intensa attività batterica comprendono ammine come la putresceina e la cadaverina, responsabili del caratteristico odore sgradevole dei tessuti in putrefazione. Si tratta di composti azotati, talvolta tossici, liberati assieme ad altre molecole volatili durante la progressiva dissoluzione dei tessuti molli .

Fattori che influenzano velocità ed esito della putrefazione

La rapidità e la modalità con cui si svolge la putrefazione dipendono da diversi fattori ambientali e biologici. Temperatura e umidità sono determinanti essenziali: il caldo e l’umido favoriscono la proliferazione dei batteri anaerobici, accelerando la digestione dei tessuti, mentre condizioni di freddo o aridità rallentano il processo .

La presenza di insetti necrofagi, come le mosche del genere Calliphoridae (mosche verdi o blu metallizzate) e i Sarcophagidae, incide significativamente: questi animali depongono le uova sui corpi esposti e le larve si nutrono rapidamente dei tessuti, velocizzando la decomposizione, in particolare sulle superfici non protette dalla pelle . Anche l’attività di carnivori e roditori gioca un ruolo nel frammentare e disperdere la materia organica residua.

Infine, la profondità della sepoltura, la presenza di eventuali tecniche di imbalsamazione, la dimensione dell’organismo e la natura del substrato influenzano notevolmente la dinamica della putrefazione, determinando se il processo si svolge in modo rapido, lento o incompleto.

Impatto della putrefazione sul ciclo naturale delle sostanze

La putrefazione è una delle tappe chiave nel ciclo naturale della materia. Attraverso questo processo, le molecole organiche complesse vengono scomposte fino ai composti elementari, carbonio, azoto, composti solforati e fosfati, che ritornano disponibili per le piante e altri organismi autotrofi.

Batteri e funghi che partecipano alla decomposizione mineralizzano le sostanze organiche e le rilasciano nel suolo, rendendo questi nutrienti accessibili alle piante. Questa biochimica è una delle ragioni principali per cui il suolo risulta fertile: elementi come l’azoto, dopo essere stati restituiti dalla decomposizione, vengono assorbiti dalle radici e reintegrati nei cicli vitali .

Ruolo ecologico e sostenibilità degli ecosistemi

L’attività putrefattiva è quindi fondamentale per la sostenibilità degli ecosistemi. Questo processo consente la rinnovazione della materia e la chiusura dei cicli biogeochimici fondamentali, come quello del carbonio e dell’azoto. Oltre a fertilizzare il suolo, la decomposizione riduce l’accumulo di residui organici, evitando squilibri ambientali.

Negli ecosistemi naturali, la sinergia tra putrefazione, compostaggio spontaneo e le reti trofiche animali garantisce il riciclaggio efficace della biomassa, impedendo che la materia morta si accumuli e favorisca proliferazioni patogene. In ambienti antropizzati, tuttavia, interferenze come l’uso di pesticidi o la drastica alterazione del suolo possono interrompere questi delicati equilibri .

Considerazioni ambientali e aspetti culturali

Il ciclo della putrefazione non ha solo implicazioni chimiche e ambientali, ma anche profonde conseguenze sanitarie e culturali. In natura, la decomposizione dei resti organici contribuisce alla regolazione delle popolazioni microbiche e alla neutralizzazione di possibili agenti patogeni, ma solo se il delicato equilibrio tra agenti decompositori viene rispettato.

Pratiche umane come la sepoltura profonda e l’imbalsamazione sono nate anche per contenere il rischio sanitario legato ai processi putrefattivi, soprattutto nelle comunità densamente popolate. Tuttavia, in chiave ambientale, la promozione di pratiche che favoriscano la corretta decomposizione contribuisce a salvaguardare la fertilità dei suoli e a chiudere in modo virtuoso il ciclo dei nutrienti .

La crescente attenzione verso pratiche di compostaggio e la rivalutazione del ruolo dei microrganismi del suolo si lega proprio alla consapevolezza di quanto la natura abbia bisogno di un ciclo dei nutrienti fluido, alimentato dalla decomposizione e da un’adeguata gestione delle risorse organiche.

In conclusione, la putrefazione, sebbene spesso percepita negativamente per le sue manifestazioni sensoriali e igieniche, si rivela cruciale per la rigenerazione della vita e per l’equilibrio dell’ambiente. L’interazione tra batteri, insetti e le condizioni ambientali determina la completezza del processo e, di conseguenza, la salute dei sistemi naturali di cui tutti, esseri umani compresi, facciamo parte.